关于基因检测,你不得不知的6大常识!

图片来源:摄图网

图片来源:摄图网

但是,有一部分人在接受靶向治疗前,选择不做基因检测,这种治疗方法就叫做盲试。对比基因检测,盲试也有自己的优势,比如即能省钱又能节省时间。

那么到底什么情况才可以跳过基因检测,直接进行靶向治疗呢?

评估药物的适用性:大量肿瘤患者因为缺乏相关基因的异常无法从这类药物中受益。导致DNA修复缺陷的相关基因的胚系变异和体细胞变异,均是铂类药物和PARP抑制剂的增敏性潜在生物标志物,所以通过基因检测,可以评估患者是否适合RAPR抑制剂或铂类药物,从而正确选择治疗方式,避免错误治疗和药物不良反应的发生。

用于疾病的复发和耐药的监测:有些患者在使用靶向药物一段时间后,可能会出现耐药的情况。这个时候,可能是由于本身的突变有所改变,或者出现了新的突变,这时候患者可以再次做基因检测。

筛查遗传性癌症:部分病症已经明确具有遗传性。患者的检测可以帮助判断自己的癌症是否是遗传性的。

图片来源:摄图网

术中肿瘤样本:手术中得到的肿瘤样本。

穿刺活检样本:通常是在局部麻醉下,使用很细的针刺入疑似肿瘤,来获取少量细胞用于分析。这样创伤很小,可以避免不必要的手术,对患者影响小。

“液体活检”:主要是指通过分析血液里的癌细胞或者癌细胞释放的DNA进行分析,判断癌症突变类型。

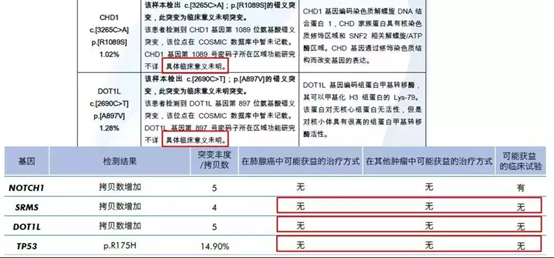

这上百个基因检测了,先不谈灵敏度/特异性/合规性的话题,先假设技术真的和噱头吹嘘的一样水平,这上百个基因的检测结果对患者而言,有什么意义呢?

我相信多数的患者和医生都不想看到下面的结论:临床意义不明,说明现在没有治疗方式。没有可能获益的治疗方式,甚至可能获益的临床试验都没有。这样的检测,检测10000个对患者也没有根本性意义。

关于基因检测,这些解答有没有帮到你呢?

收藏

回复(0)参与评论

评论列表